「SPACE(공간)」 2024년 6월호 (통권 679호)

건축가들에게 아틀리에는 단순한 작업 공간을 넘어 상징적인 공간이다. 아틀리에는 건축가의 발자취와 창조 과정을 담고 있어 자신의 정체성을 형성하고 발전시키는 데 중요한 역할을 할 뿐만 아니라, 아틀리에의 조직은 교육과 실무의 교두보 역할을 담당한다. 특히 1990년대 이후 한국 건축가들은 이러한 아틀리에의 정신을 계승하여 새로운 도전과 실험을 통해 발전해왔다. 그러나 새로운 시대의 도래와 함께 건축가의 작업실, 아틀리에가 변화하고 있다. 기술의 발전과 디지털 시대의 도래로 공간의 개념과 활용이 새롭게 모색되고 있으며, 건축가들 또한 적극적으로 대응하고 있다. 이러한 변화는 아틀리에가 단순한 작업 공간을 넘어, 창의적인 아이디어의 탄생과 협업의 중심지로서의 역할을 강화하고 있음을 시사한다.

Image courtesy of Kimchungup Architecture Museum

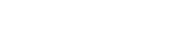

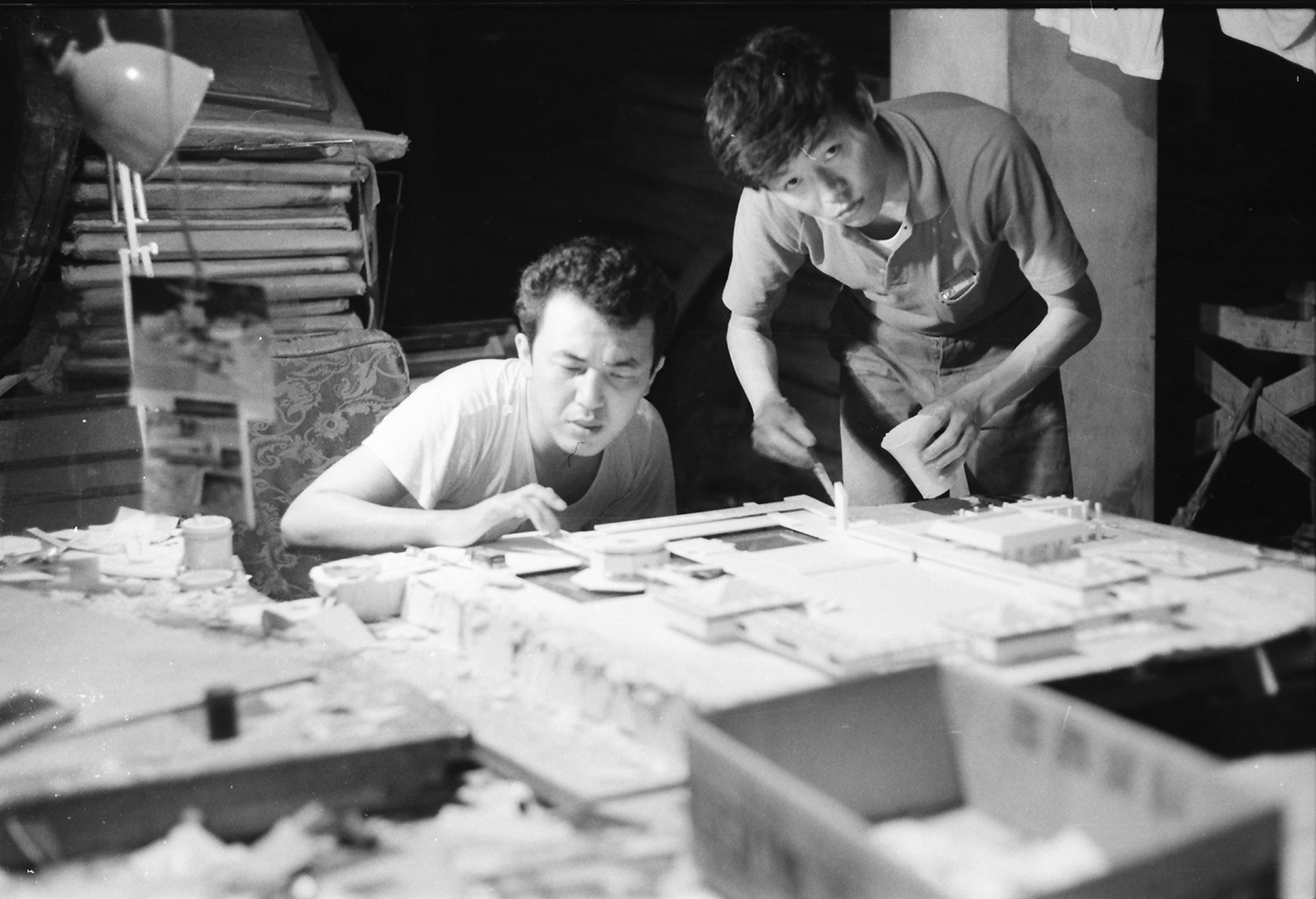

김중업건축연구소의 풍경 (연도 및 인물 미상). Image courtesy of Kimchungup Architecture Museum

건축 교육의 미학적 진화: 아틀리에의 유산과 대학 스튜디오의 출현

‘아틀리에’와 ‘스튜디오’는 건축 교육과 실무 영역에서 널리 사용되는 용어로, 그 둘의 건축적 역사를 살펴보면 현재의 건축 시스템을 더욱 잘 이해할 수 있다. 르네상스 이후 건축 교육은 현장이나 길드에서의 숙련된 기술 전달에서 벗어나 드로잉, 디자인 이론 및 원칙에 중점을 두는 아틀리에에서 이루어졌다. 프랑스 왕립건축아카데미의 설립(1671년)을 기점으로 건축이 예술적인 영역에서 독립되면서 건축가, 예술가, 장인 간의 작업 표준이 정립되었다. 이와 같은 변화에 맞춰 왕립건축아카데미는 건축의 이론을 가르치며, 실습 교육은 주로 아틀리에에서 이루어졌다. 아틀리에에서는 건축의 규범과 디자인 이론도 가르쳤지만, 중세 작업장의 전통을 이어받아 모범적 양식과 디자인 원리를 마스터로부터 직접 전수받았다. 아틀리에는 실무를 위한 건축가의 사무실과는 구분되었고, 프로젝트 중심의 실습과 비평에 의한 교육 방식은 현재의 설계 스튜디오 방식의 기반이 되고 있다.▼1

영국의 경우, 로열 아카데미(1768년 개교)에서 건축가를 위한 드로잉 학교가 1870년에 시작되기 전까지는 학비를 내고 건축가의 사무실에서 고전 건축의 장식과 드로잉 개인 교습을 받는 상업적인 도제 교육인 퓨필리지(pupilage) 제도가 성행했다. 프랑스 스타일의 아틀리에 제도는 1887년 이후에야 시작됐다.▼2 이와 같이 아틀리에는 건축가의 사무실이라는 개념보다는 교육적이면서 비상업적인 시스템의 의미가 더 강했고, 건축가가 되기 위해서 거쳐야 하는 통과의례 같은 역할을 했다.

19세기 후반 미국에서는 건축설계 교육이 대학의 교육환경에서 이루어지게 되었다. 이전에는 아틀리에나 퓨필리지 시스템을 통해 건축가가 되는 것이 일반적이었으나, 급속한 산업화로 인해 대량생산과 대규모 사업들이 번창하면서 도제제도가 무너지고 대학 내 스튜디오 수업을 통한 교육이 주류로 자리매김했다. 대학의 스튜디오는 폐쇄적인 도제 관계보다는 토론과 연구를 중시하는 환경을 제공했고 건축사 양성을 위한 교육 실습체계로 자리 잡았다.▼3 아틀리에와 스튜디오는 역사적으로는 다르게 발전해왔다. 아틀리에는 주로 실무 영역을 강조하고, 스튜디오는 교육 영역을 중심으로 변화해왔다. 하지만 현재 건축 영역에서는 두 용어를 혼용해 사용하는 경향이 있다. 이는 교육과 실무의 연결을 강조한다는 공통점을 보인다.

파리의 세브르 거리에 위치한 르 코르뷔지에의 아틀리에 ©F.L.C. / ADAGP, Paris - SACK, Seoul, 2024

1980, 1990년대 한국 건축가들의 교류와 협업을 통한 성장▼4

한국 건축가들의 본격적인 아틀리에 형성 과정은 1980년대 말 이후에 시작되었다. 이 과정에서 가장 중요한 영향력을 지닌 두 건축가, 김중업과 김수근은 한국의 현대건축 문화를 형성하는 데 상당한 역할을 했다. 김중업은 르 코르뷔지에의 아틀리에에서 실무를 경험하면서 귀국 후 아틀리에 문화를 전수했으나 안타깝게도 본인의 건축사무소와 후계 구도의 유지에는 성공하지 못한 듯하다. 반면에 김수근은 다문화 포용과 조직적이고 타협적인 행동으로 사무소 운영은 물론이고 제자들의 건축 행보를 조력했고, 이는 김수근건축연구소와 공간 조직을 거쳐간 건축가들, 그리고 김수근문화재단 개설과 더불어 김수근건축상의 수상자들을 통해 그 계보를 읽을 수 있다. 한국의 건축계는 한정된 건축 커뮤니티와 얇은 인구 구조로 인해 간결한 계보를 형성하고 있다. 솔직히 소수의 인적자원, 편협한 문화환경, 학연 등의 인맥을 통해 한국 현대건축이 성장해왔다는 점은 인정하자. 한국 건축가의 계보는 일본이나 미국의 그것보다 훨씬 단순하다. 그럼에도 김중업과 김수근이라는 두 큰 기둥이 한국 현대건축에 막대한 영향을 미쳤다는 점은 부인할 수 없다. 88서울올림픽 이후, 한국의 건축 활동은 정부 주도 개발에서 벗어나 민간자본을 활용한 자유로운 개발 사업이 늘어나면서 새로운 흐름을 보였다. 특히, 개인 건축가들이 독립해 활동하기 시작한 것이 그 중요한 변화 중 하나였다. 1990년대에는 이러한 추세가 더욱 확대되면서, 4.3그룹을 중심으로 한 건축가 그룹이 서구 근대건축의 철학과 비평을 바탕으로 각자의 정체성을 확립하는 동시에 공통의 가치를 공유하며 집단적으로 행동하고 작업을 진행했다.

4.3그룹의 공통 가치 중에 매우 중요하게 여겨졌던 ‘교육’의 덕목을 서울건축학교와 경기대학교 건축전문대학원과 같은 교육 기관에서의 건축설계 교육 개선에 적극적으로 활용함으로써, 한국형 모더니즘 건축 문화를 새롭게 확립해나가는 초석을 다졌다. 이러한 활동은 초기 보자르 스타일의 도제 관계와 미국식 스튜디오의 특징을 결합해 교육과 실무가 학교와 아틀리에 공간에서 효과적으로 병합되는 커리큘럼을 형성했다.

케이스 스터디 하우스 No. 8의 거실에 있는 임스 부부 ©Julius Shulman / Source: J. Paul Getty Trust, Julius Shulman photography archive, 1935 – 2009, Research Library, Getty Research Institute, Accession No. 2004.R.10.

새로운 시대의 건축가: 아틀리에의 변화와 도전

한국 건축가들의 아틀리에 구성은 2000년대 이후 상당한 변화를 겪었다. 이전과 달리, 총괄건축가와 공공건축가 제도가 도입되면서 건축의 공공적 책무가 부각됐다. 이러한 변화는 젊은 건축가들이 사무실을 설립하는 데 중요한 역할을 했다. 전통적으로 아틀리에는 자율성과 독립성이 강조되었다. 그러나 이제는 공공적 책무를 수행하는 협력체제가 강화되면서, 구성원들 간의 협업과 공유가 더욱 강조되고 있다. 이러한 변화는 아틀리에가 단순히 건축 프로젝트를 추구하는 곳에서 더 넓은 사회적 책임을 수행하는 곳으로 변화하고 있다는 점을 보여준다. 한국의 젊은 건축가들은 이러한 변화 속에서 자신들의 정체성을 탐색하고 있다. 이는 서양 건축의 영향을 받으면서도 한국 건축의 정체성을 유지하려는 노력과 동시에 세계와 소통하고 다양한 아이디어를 수용하면서도 한국적인 가치를 보존하려는 결과로 나타난다.

기술의 발전 역시 건축가의 업무 방식을 변화시켰다. 춘추전국시대라 일컬을 수 있을 만큼 다양한 개별적 건축가들이 등장하고, 컴퓨터 활용이 극대화되면서 장소와 시간을 넘나드는 작업들이 가능해졌다. 또한 위계적 활동이 이전만큼 건축의 접근 방법으로 통용되지 않는 사태를 맞이하면서 수많은 1인 사무소들과 공유 오피스들이 등장하는 것도 새롭다.

이러한 변화들은 전통적인 건축가의 계보를 통한 아틀리에 건축 문화가 더 이상 유효하지 않다는 주장을 뒷받침한다. 현대건축가들은 과거의 도제 방식에 국한되지 않고 자신만의 경로를 개척하며 다양한 분야에서 활약하고 있는데, 이는 건축가들이 더 다양한 경로를 통해 자신의 역량을 발휘할 수 있음을 시사한다.

©Kaita Takemura

안도 다다오의 오사카 스튜디오 ©Kaita Takemura

건축가의 작업실: 아틀리에에서의 실험과 발견

건축가의 아틀리에는 단순히 일하는 공간이 아니라 건축가 본연의 정신을 담는 장소다. 현대건축사에서 건축가의 아틀리에가 공식적으로 주목받는 경우는 드물지만,▼5 이러한 공간은 건축가의 창조적인 작업을 이해하는 데 매우 중요한 역할을 한다. 건축가의 일상과 정체성이 담긴 공간으로서, 모형 제작부터 실험을 위한 테스트베드를 구축하고, 작업 과정을 드러내는 정제되지 않은 전시 공간으로 활용된다. 뿐만 아니라, 건축가들이 자유롭게 아이디어를 나누고 협업할 수 있는 환경을 조성하며, 창의적인 생각과 새로운 아이디어를 드러내는 곳이다.

일례로 르 코르뷔지에의 아틀리에는 건축가의 일상과 정체성을 여러 켜로 보여주는 사례다. 초기에는 스튜디오를 본인 거주지의 다락방에 배치해 다분히 개인적인 작업 스타일들을 이뤄냈다. 이후 주요 작품의 대부분을 탄생시킨 파리 세브르 거리(35 Rue de Sevrès)에 위치한 사무실은 전통적인 왕립건축아카데미의 아틀리에처럼 디자인되고 설계 시스템이 작동됐다.▼6 흥미롭게도 르 코르뷔지에의 예술적 접근과, 과학ㆍ기술적 접근이 두 아틀리에에서 다소 분리된 시스템으로 운영되었다고 볼 수 있다. 임스(Eames) 부부의 경우, 주거와 스튜디오를 적극적으로 결합한 형태인 ‘케이스 스터디 하우스 No. 8(Case Study House No. 8)’ 프로젝트를 본인들의 이미지와 함께 상품화해 다양한 매체를 통해 대중들에게 공개하면서 유명세가 따랐다.▼7 건축가와 건축사무소를, 그리고 전문성과 대중성을 자연스럽게 결합한 사례다. 일반인들에게 건축물뿐 아니라 건축가에 대한 관심까지 이끈 오픈하우스 서울(대표 임진영)의 오픈스튜디오 프로그램도 이와 유사하다. 한편 건축가 안도 다다오의 오사카 스튜디오는 원래 주택으로 계획되었던 공간을 스튜디오로 활용했다. 중앙 보이드로 열린 수직구조에 파놉티콘과 같이 보고 보이는 관계가 적극적으로 계획되어 활용된다.▼8 건축가의 작업 공간이 강한 리더십을 지닌 자신과 합의된 모습으로 완성되는 것을 보여주는 사례다. 오늘날 국내외 건축가들의 물리적 작업 공간은 역사 속 아틀리에와 사뭇 다른 형태로 변화해가고 있고 다양성의 스펙트럼 또한 넓다. 하지만 건축가를 배출하고, 건축가의 창작과 실험을 위한 중요한 공간이라는 아틀리에의 철학과 정신은 여전히 중요하다. 게다가 건축가 스스로 건축주가 되는 이 신성한 경험의 결과를 들여다보는 것은 건축가의 내밀한 세계에 발을 들이는 일일 것이다.

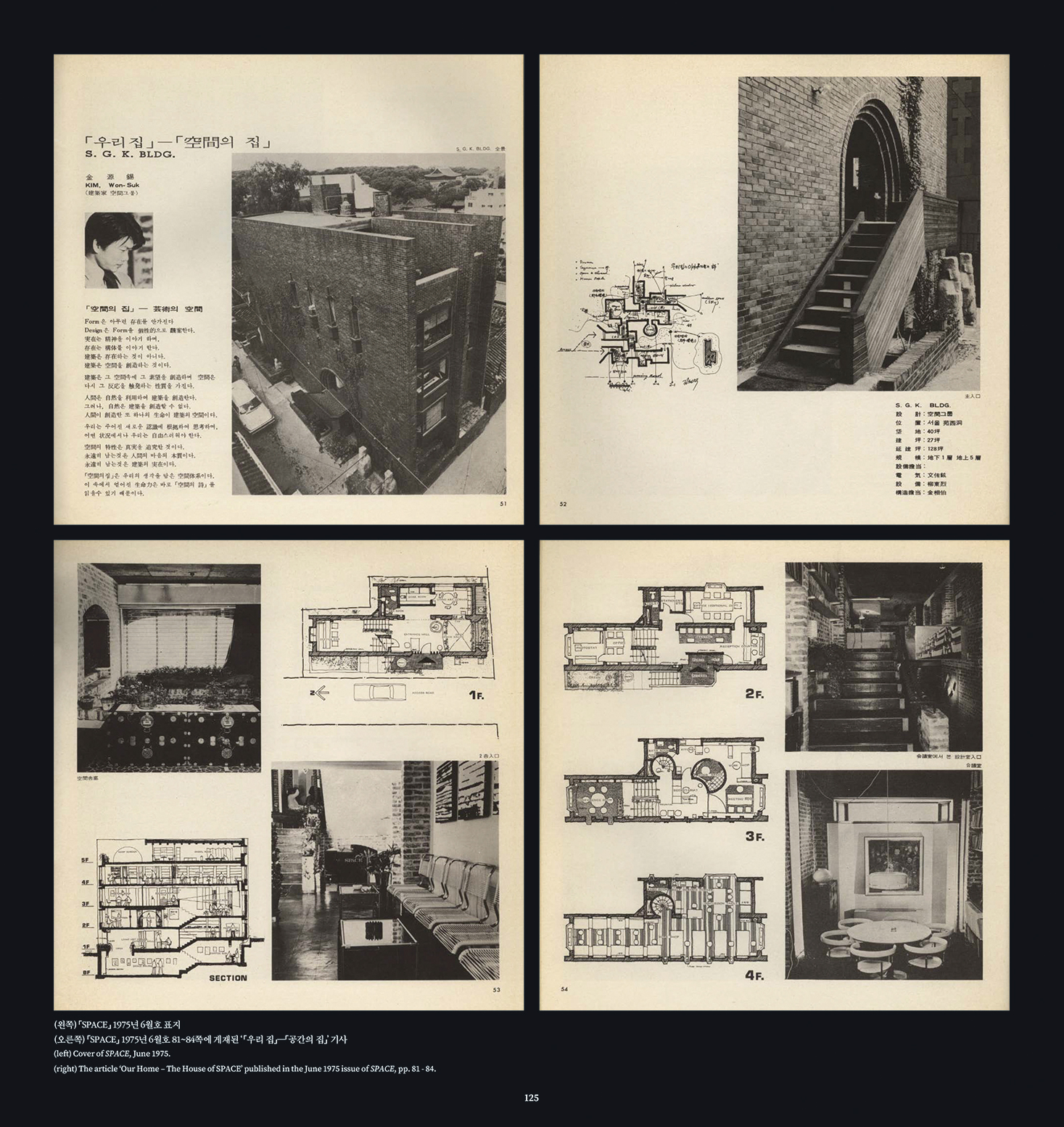

「SPACE(공간)」 1975년 6월호 51~52쪽에 게재된 ‘「우리 집」—「공간의 집」’ 기사

1. Donald Drew Egbert, The Beaux-Arts Tradition in French Architecture, Princeton University Press, 1980, pp. 17 – 20.

2. John Wilton-Ely, ‘The Rise of the Professional Architect in England’, The Architect, Oxford Univeristy Press, 1977, p. 198.

3. Mary N. Woods, From Craft to Profession: The Practice of Architecture in Nineteenth-Century America, University of California Press, 1999 참조.

4. 박길룡, 『한국현대건축의 유전자』, 공간사, 2005 참조.

5. The Now Institute, 100 Buildings 1900-2000, Rizzoli, 2017. 세계적으로 유명한 58명의 건축가와 건축이론가들이 선정한 20세기 건축 프로젝트 중 최고 건축물 100개 목록이다. 안타깝게도 선정된 건축 프로젝트 중에 건축가의 사무소나 아틀리에 건축물은 포함되지 않았다.

6. Rodrigo Pantoja, ‘Le Corbusier’s Workspaces: 35 Rue de Sevres, 24 Rue Nungesser-et Coli, and Cabanon Cabin’, https://www.tumblr.com/evo-a-lab/89513672424/le-corbusier-s-workspaces-35-rue-de-sevres-24 참조.

7. Rachel Stevenson, ‘Living Images: Charles and Ray Eames “At Home”’, Perspecta 37 (The Yale Architectural Journal, 2005), pp. 32 - 41.

8. Philip Stevens, ‘Inside Tadao Ando’s Self-built Studio in Osaka’, www.designboom.com, https://www.designboom.com/architecture/tadao-ando-osaka-studio-interior-interview-04-08-2016/ 참조.

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지