「SPACE(공간)」2022년 11월호 (통권 660호)

「SPACE」 66호(1972년 7월호) ▶ e-매거진

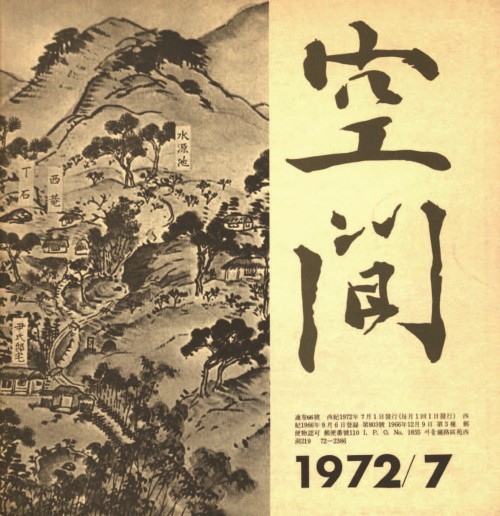

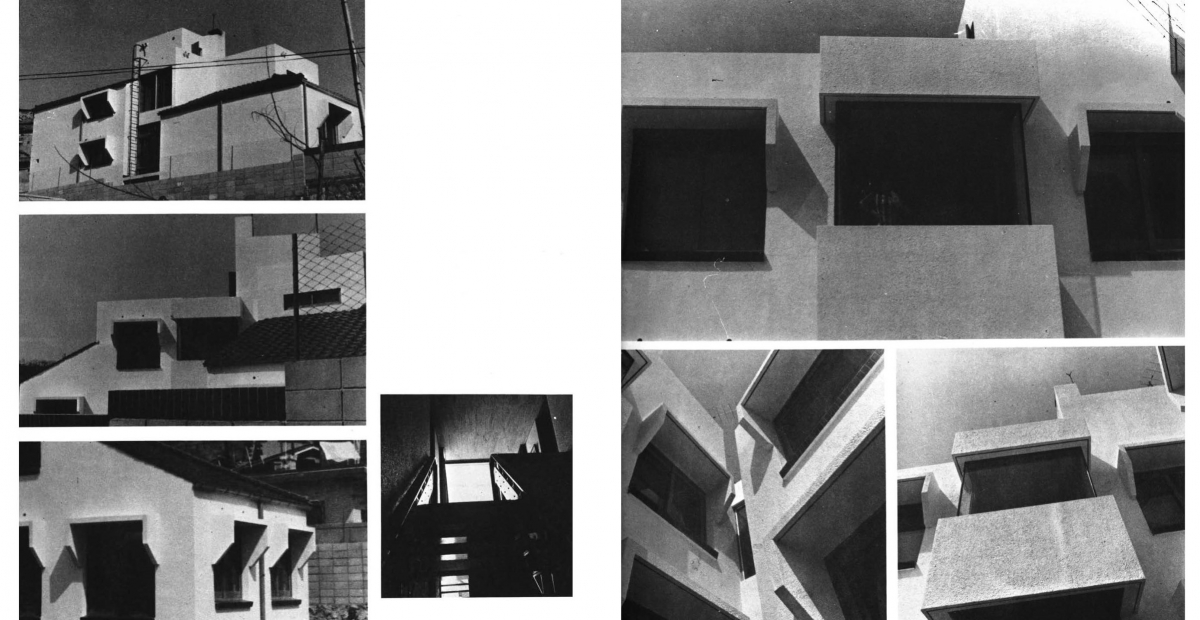

학생들의 교련 반대운동을 시작으로 실미도 탈출 사건, 유신으로 가는 길목이 될 줄 몰랐던 국가 비상사태 선포와 대연각 호텔 화재 등 대한민국 근대사의 가장 역동적 시기였던 1971년. 그해에 설계된 봉원동 K씨댁은 혼란스럽고 격동적이었던 사회 분위기와는 사뭇 동떨어진 듯 도도한 모습으로 지금의 금화터널 초입에 태연하게 앉아 있다.▼1 당시 대부분의 단독주택들이 벽돌로 축조되어 라이트풍의 무거운 모습을 띠는 것과는 달리 아직 들어온 지 얼마 안 된 신재료인 본타일로 뽀얗게 뒤덮인 바람에, 집은 석고 덩어리를 빚어놓은 큐비즘 조각 같은 모습이다. 마치 어린아이가 장난감 블록으로 쌓아 올린 것처럼 키가 다른 정방형 큐브 세 덩어리는 두꺼운 연필로 그린 듯한 둔탁한 눈썹차양이 드리우는 깊은 그림자로 인해 리카르도 보필의 볼드한 입면이 어렴풋이 연상되기도 하고, 북동쪽의 반 갈라놓은 기와지붕은 어딘가 모르게 귀여우면서도 친근하다. 마치 지중해 저 멀리 있을 법한 천진난만한 이 집은 이화여자대학교에 입학한 세 딸을 둔 건축주의 의뢰로 탄생한다. 유일한 요구 조건은 세 딸이 꼴 보기 싫을 때 피할 수 있게 방을 배치해 달라는 것, 그 이외 모든 디자인은 마음대로 하라고 했다고 한다.▼2 서른이 채 안된 젊은 나이에 의뢰받은 이 집은 사실상 건축가의 데뷔작 중 하나로 건축가는 ‘지니어스 로사이(genius loci)’의 현전(presence)보다는 ‘차이트가이스트(zeitgeist)’적 매니페스토(manifesto)를 제시하고 싶었던 듯 건축설계를 통해 일종의 게임을 감행한다.▼3

「SPACE」 66호 12 ~ 15쪽.

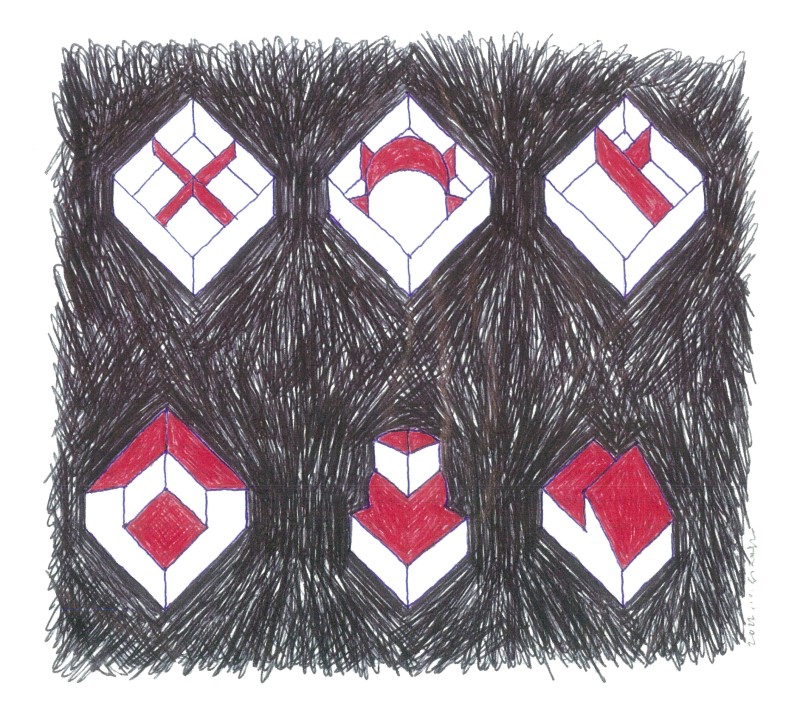

이 집의 구성은 도면을 보면 쉽게 알 수 있듯이 정방형 평면에 한쪽으로 치우친 늘린 사각뿔 세 개와 그 사이에 끼워진 직사각형 기능 박스들의 단순한 조합이다. 내일 당장 인스타그램을 넘기다 해외 웹진에서 우연히 본다 한들 그리 이상할 것 없는 현대적인 조형 원리와 비례로 이루어져 있다. 각 볼륨 간의 관계는 명료하게 다이어그램을 보는 듯하다. 거실, 다이닝 키친, 주인 영역 각각의 볼륨이 정방형의 속성상 독립된 완결성을 내포하면서도 2층의 줄어든 사각형 볼륨들 모두가 남쪽 현관을 향해 일종의 평평한 파사드를 만듦으로써, 집 전체는 마치 1/4조각이 도려내진 케이크처럼 결국 하나로 읽히기 때문이다. 각 볼륨은 ‘큐브로부터 기인한 형태(Forms Derived from a Cube)’라는 점에서 솔 르윗(Sol LeWitt)의 드로잉이 떠오르기도 하고 단순한 기하학적 평면 분할은 최근 칠레의 힙한 건축가 페소 본 에릭사우센(Pezo von Ellrichshausen)의 ‘공간 구조(Spatial Structure)’ 드로잉도 연상시킨다. 직교 그리드의 체계 안에서 분절과 이동, 회전 등의 변형을 통한 기하학적인 구성은 엄격한 내적 원리를 통해 건축 형식의 자율성을 탐구하던 피터 아이젠만의 주택 연작도 떠오르게 한다. 물론 그보다는 훨씬 보수적이며, 하나의 덩어리를 1/4로 나누어 떨어뜨리고 각각 독립적인 성격을 부여하는 점에서는 존 헤이덕의 1/4하우스, 3/4하우스 등의 작업과 비슷한 부분이 있지만 각 조각이 서로 다르지는 않아 유희적인 측면은 크지 않다. 인터넷은 어림도 없고 외서도 구해보기 어려운 시절 동시대 활동하던 지구 반대편 건축가들의 작업을 접했을 리는 만무할진데, 그중에서도 특히 ‘뉴욕파이브(New York Fives)’의 선언적인 작업들과 느슨하게 연관되는 점은 상당히 흥미롭고 신기한 지점이다.

‘공간 구조’ 및 ‘큐브로부터 기인한 형태’. 볼펜 스케치

나누기에 의해 생성된 조형 원리에 따라 내부 공간도 역시 ‘나누기 게임’이다. 규칙은 얼마나 적은 선을 그어 주어진 정방형 공간에 내재된 체계를 해치지 않고 기능을 해결하는가이다. 그래서인지 공간을 나누는 벽체선은 매우 단순하고 기계적이며 일체의 기교가 없다. 58평의 작지 않은 부잣집을 규정짓는 내부 벽체선은 1층에 일곱, 2층에 여덟인데 두 층간에 겹치는 것을 제외하면 총 열두 번의 선긋기로 전체 기능을 충족하고 있다. 이는 건축설계가 필요에 따라 여기저기에 선을 긋지 않고자 하는 스스로에게 엄밀한 게임임을 의미한다. 그러다 보니 주택 평면에서 일반적으로 나타나는 자잘한 기능실이나 테라스, 클로젯 알코브 같은 잉여가 없다. 실명을 지우면 주택처럼 보이지 않을 정도다. 어쩌면 이 주택은 그저 대지에 의해 주어진 기하학이 묵시하고 있는 계시대로 선을 그어 집이 드러나도록 한 것인지도 모른다. 건축가가 추후에 말한 대로 “무(無)에 유(有)가 던져진다고 믿는 것은 건축가의 월권(越權)이며 유(有)가 창조된다고 생각하는 것은 건축가의 자만(自慢)이다… 그래서 거기에는 정해진 길이 있다”고 밝힌 대목은▼4 한동안 잊고 살던 지금 우리 건축가들에게 건축설계라는 행위 자체에 대해 다시 생각해보게 만드는 존재론적 질문을 던진다.

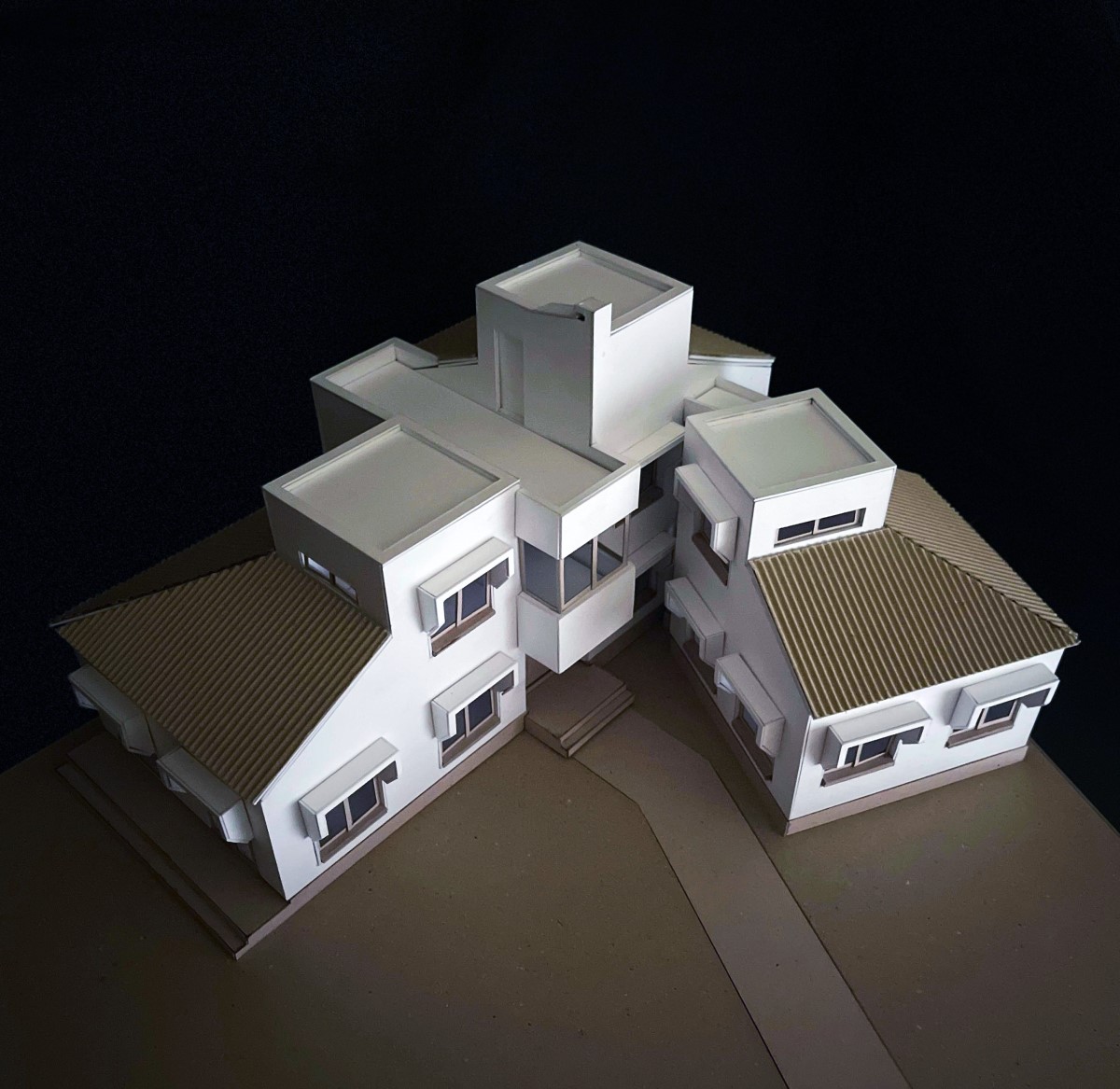

하늘에서 내려다본 모습. 1:50 모형(제작: 최장민)

거실 내부. 1:20 모형(제작: 박순민)

집은 현관과 계단을 가운데 두고 양쪽에 같은 볼륨을 하나씩 배치한 후 나머지 하나는 별동처럼 띄워 놓았다. 계단실의 위치로 인해 단독주택에서는 보기 힘든 다가구주택 같은 형식을 띠는데 그리하여 딸들은 공용 거실이나 식당 등을 거치지 않고 2층에 있는 각자의 방으로 자유롭게 들락거릴 수 있다. 최초의 요구대로 집주인과 딸들은 완전하게 분리되지만 1층 별채에 위치한 부모방 창이 현관을 바라보고 있어 언제 들어왔다가 뭘 입고 나가는지 정도는 감시가 가능하다. 작은 기숙사인 셈이다. 거실은 경사 천장면이 그대로 드러난 하나의 텅빈 정방형 공간으로 화장실, 다이닝 같은 부수적 공간들이 밖으로 아예 따로 떨어져 나감으로써 기하학의 순수성을 해치지 않는다. 다만 2층의 딸방 하나를 이고 있기 위해 설치된 십자형 보가 기둥 없이 노출되고 천장 볼륨 3/4이 불완전한 상태로 남아 시각적 역동성과 긴장감을 더한다. 이는 2층 패밀리룸을 중심으로 세 개의 딸방이 서로 프라이버시를 확보하다 보니 나온 자연스러운 결과이다. 하나의 파빌리온 같은 거실로의 진입은 벽의 중앙에서 시작되는데 이로 인해 야기된 일련의 공간구성은 군더더기 없이 잘 들어맞는다. 거실 문 옆까지 밀린 계단의 시작점으로부터 그로 인해 생긴 낮은 계단참 레벨, 그러한 계단참을 이용해 생긴 공용 화장실의 접근성과 독립성 그리고 바닥 배관 문제의 해결, 2층에서 길어진 계단에 따라 개방감이 커진 보이드, 그리고 다시 기하학적 규칙에 따라 마주 보는 딸방과 패밀리룸의 문, 동시에 같은 위치 1층에서는 서로 어긋나는 거실문과 다이닝 문, 마치 퍼즐을 맞추듯 일련의 계획적 시퀀스가 상당히 자연스럽다. 무엇보다도 가장 눈에 띄는 다이닝 키친 공간의 원형벽은 1층 평면도에서 좌우측 두 공간을 연결하는 피봇적 도상으로서의 역할뿐 아니라 다른 용도의 공간과도 성격을 구별하고자 한 의도가 명백하다. 이 또한 식사를 하기 위해 모두가 원형 테이블에 둘러앉은 모습을 상상해보면 그럴싸한 공간으로 부채꼴 모양의 귀여운 보이드가 공간에 들어가보고 싶은 호기심을 일게 한다. 유심히 보면 원형의 중심이 정방형 사각의 중심에서 약 30cm가량 이탈한 것을 알 수 있는데 이는 주방의 작업 공간 확보를 위해 게임의 규칙을 약간 벗어난 것이다. 하지만 그로 인해 주방, 화장실, 식모방, 다이닝 모두 적절한 크기가 될 뿐만 아니라 2층 방들 또한 보다 합리적인 비례를 가지므로, 전체로 치면 묘수가 된다. 가장 의심스러운 선은 원형의 끝단에 삐친 짧은 두 벽체인데 어디서도 기인하지 않은 각도를 가지고 있다. 규칙대로 한다면 주인방으로의 연결복도를 현관 쪽으로 옮기고 삐친 벽체는 수직으로 펴는 것이 맞겠지만 그렇게 되면 다이닝에서의 뷰를 가리는 데다가 별채 자체를 똑바로 돌려놓아야 연결이 더욱 매끄러워진다. 하지만 이는 전체 배치가 너무 경직되고 부정형의 대지 경계와의 관계에서 탐탁지 못한 배치가 될 가능성이 컸을 것이다. 주인방이 위치한 볼륨은 별채 성격인 만큼 규칙에서 좀 더 자유롭다. 기능에 맞춰 툭툭 나누고 2층에는 정방형의 딸방 하나를 두었다. 여기서도 자세히 보면 1층 벽체와 2층 벽체가 맞지 않는데 이는 세 볼륨이 지붕에서 하나의 도상으로 합일되길 원했기 때문일 것이다. 이처럼 각각의 세 볼륨은 기본적 규칙을 따르면서도 저마다의 변칙이 있는데 이는 게임의 규칙이 주어지는 것이 아닌 스스로 세운 것이라는 반증이지만 결과적으로는 형식과 기능, 이성과 감성, 절제와 여유 사이에서 힘겹게 밀고 당기고 있는 건축가의 태도를 잘 보여주며 오히려 집은 더욱 단순한 게임의 차원을 뛰어넘는다.조심스레 추측하건대 봉원동 K씨댁은 건축주를 위해 소위 ‘좋은 집’, 당시 건축가들 사이에서 주류를 이루던 ‘감동을 주는 집’을 설계한 것이 아니다. 그보다 건축가는 이 집을 통해 ‘옳은 건축설계’라는 것이 무엇인지 동시대의 건축가들에게 제시하려는 듯하다. 그는 1979년 가장 지니어스 로사이적인 책 『건축가 없는 건축』과 1988년 가장 차이트가이스트적인 책 『마천루』(현재 책명은 파운틴헤드)를 국내에 최초로 번역한 우리 시대의 진정한 엘리트, 건축가 김원이다.▼5 (진행 김정은 편집장)

진입로에서 현관을 본 모습. 1:50 모형(제작: 최장민)

다음 호에는 신정훈이 「SPACE」 84호(1974년 4월호)에 게재된 박용숙의 ‘왜, 관념예술인가?’를 다룬다.

------

1 봉원동 K씨댁의 현재 행정구역상 주소는 서대문구 성산로24길 37로 국토지리정보원 항공사진 변화로 미루어 볼 때 1993년 철거된 것으로 추정된다.

2 건축가가 운영하는 네이버 블로그의 봉원동 주택에 대한 설명을 참고

3 현대건축에서 ‘지니어스 로사이’와 ‘차이트가이스트’ 논쟁은 2010년 2월, 영국의 AA 스쿨에서 있었던 피터 아이젠만의 ‘Lateness and the Crisis of Modernity’ 강연을 참고.

4 김원, ‘나의 주택 어휘’, 「SPACE(공간)」 93호(1975년 2월호), 18쪽.

5 김원은 1943년 서울에서 태어나 경기고등학교와 서울대학교 공과대학을 졸업하고 1965년부터 김수근 건축연구소와 한국종합기술개발공사에서 5년간 실무를 한 후 1976년 본인의 사무실인 건축연구소 광장을 개소한다. 건축 작품 못지않게 많은 글을 쓰기로 유명하고 다수의 수상집과 작품집을 남겼다.

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지