(상단 이미지) 뉴욕 현대미술관 공식 유튜브 채널 캡쳐

미술관은 당신의 모습을 발견할 수 있는 곳▼1

나는 화이트 큐브 추종자였다. 화이트 큐브에 대한 비판이 클리셰가 된 것 같은 요즘을 생각하면 전형적인 ‘미알못’(미술을 알지 못하다)인 셈이다. 그렇지만 블랙 박스를 사랑하는 씨네필이었던 내가 미술관의 화이트 큐브를 사랑하게 된 데는 실질적인 이유들이 있다.

화이트 큐브의 사적인 역사

엥겔 계수가 높은 지방의 가정에서 자란 덕에 서울의 대학에 입학하기 전까지 한 번도 미술관을 가지 못했다. 친구 따라 삼청동의 상업 갤러리에 처음 간 건 스물 세 살 즈음이었다. 충격이었다. 이렇게 깨끗하고 쾌적하고 안락하고 예쁜 작품들까지 있는데 입장료를 받지 않는다고? 미술관 화장실은 자취방보다 깨끗해서 바닥에 누워도 될 정도였다. 소변기에는 넛지 효과를 노린 파리 스티커가 붙어 있었고 핸드워시에선 머스크 향이 났다. 솔직히 말하면 제대로 된 핸드워시를 처음 경험했던 것 같다. 그때 나는 생각했다. 나 여기서 살래. 디자이너가 제작한 벤치에 앉아 있으면 몇 시간이 지나도 지겹지 않았다. 친구가 말했다. 집에 좀 가자. 나는 말했다. 여기가 내 집이야. 화이트 큐브가 좋았던 이유는 수도 없이 많다. 계절과 무관한 적절한 온도, 세련되고 친절한 인상의 사람들, 극장처럼 시간표가 정해져 있지 않고 누군가 옆에 앉아 부스럭거리며 나초를 먹지도 않는다. 게다가 작품을 보지 않아도 아무런 상관이 없다. 영화나 연극은 잘못 선택하면 두 시간이 지옥이다. 미술관은 그냥 지나가면 된다. 작품과 상관없이 공간을 거닐며 핸드폰을 하거나 명상을 하고 데이트를 하고 사진을 찍어도 된다. 물론 한심하게 보는 사람들도 있다. 그러나 그러거나 말거나! 돈 없는 자취생에게 미술관만큼 안락하고 편한 곳은 없다. 세상의 시끄러운 소음과 자취방의 지저분함에서 벗어나 도피할 수 있는 공간, 자율적이고 이상적인 백색의 신전. 방금 열거한 화이트 큐브의 특징은 아돌프 로스나 르 코르뷔지에 같은 모더니스트들이 주창했던 것이다. 중립적이고 오염되지 않은 신성한 백색의 공간. 화이트 큐브의 미학 이면에는 서구의 제국주의, 은폐된 식민주의의 유산이 있고 지금은 비판의 대상이 되었다. 그 완벽한 백색이 숨기고 추방한 진실을 보라! 미술관은 스스로를 더럽히거나 블랙 박스를 도입하는 등 변화를 도모하기 시작했다.

블랙 박스의 사적인 역사

그러나 블랙 박스라고 다를 바 없다. 레프 마노비치와 같은 미디어 이론가의 눈에 영화관의 블랙 박스는 ‘대규모 감방’이다. 플라톤의 동굴에서 시작한 유서 깊은 시각성의 역사, 스크린의 계보학에서 영화관은 그 정점에 위치한다. 신체의 부동성과 고정된 시선을 요구하는 블랙 박스는 주체의 감금을 야기한다. 이로써 수동적이고 무비판적인 군중 또는 소비자가 태어난다. 물론 이는 어디까지나 이론적일 이야기일 뿐이다. 나는 화이트 큐브의 추종자가 된 이후에도 블랙 박스, 그러니까 영화관에 자주 갔다. 내가 극장을 이용하는 방식은 다음과 같다. 평일 심야 시간으로 티켓을 구매한다. 팝콘은 사지 않지만 콜라는 꼭 산다. 인체공학적으로 만들어진 멀티플렉스의 푹신한 좌석에 앉아 콜라를 한 모금 마시면 평온함에서 비롯한 한숨이 나온다. 영화가 시작되면 얼마 지나지 않아 잠이 든다…. 잠에서 깬 후에는 화장실을 다녀온다. 이쯤 되면 러닝 타임은 한 시간 정도 남아 있다. 중간 중간에 핸드폰을 보며 영화가 끝나길 기다린다. 영화가 끝나면 텅 빈 거리를 천천히 거닐며 집으로 돌아온다. 포털사이트에서 영화에 대한 리뷰를 찾아보기도 한다. 이 영화 안 본 눈 삽니다(별 한 개). 쯧쯧… 그러게 왜 봤어(혼자 중얼거리는 나). 나의 영화감상기를 들은 친구 역시 같은 말을 한다. 쯧쯧… 그러게 왜 봤어. 나는 대답한다. 콜라 마시려고. 콜라는 집에서 마셔도 되잖아? 음… 좀 걷고 싶어서. 그냥 산책하면 되잖아. 음… 잠깐 자고 싶어서? 그것도 집에서… 잠깐만, 너 대체 극장은 왜 가는 거야?

제3의 장소

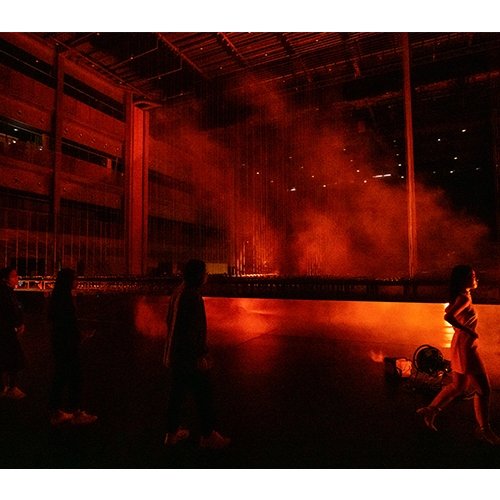

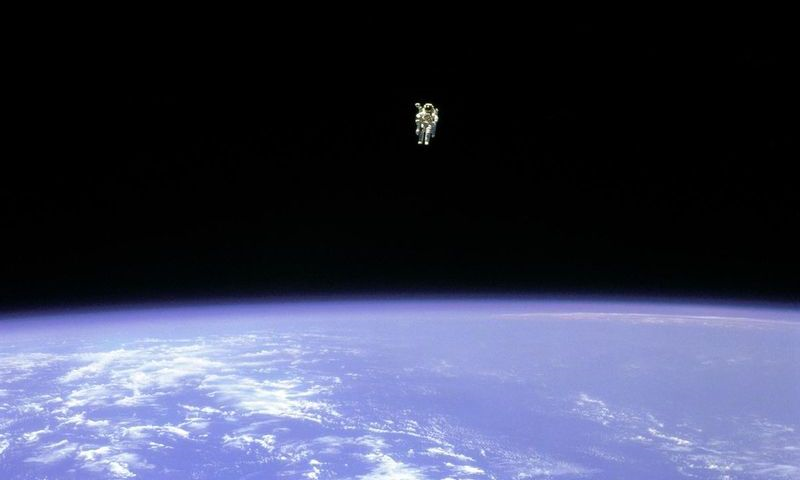

화이트 큐브와 블랙 박스를 비교하는 담론에는 뭔가 이상한 점이 있다. 작가와 비평가들은 공들여 두 공간의 기원을 살피고 공간을 활용하는 작가들의 개념을 분석하지만 정작 이용하는 사람들에 대한 이야기는 부족하다. 가끔 언급해도 화이트 큐브의 자율성은 신자유주의 시장논리에 포섭된 생각 없는 관람객들의 인증샷 도구가 됐다거나 블랙 박스의 시각성은 (역시) 생각 없는 관객들의 무비판적 응시의 도구가 됐다는 식이다. 이런 이야기를 들을 때마다 드는 생각은 1)관객이 그렇게 만만한가? 2)공간에 대한 담론인데 왜 공간에 대한 이야기는 없지?라는 것이다. 2)에 대해 부연하면, 화이트 큐브와 블랙 박스에 대한 담론은 공간의 특성을 말하는 것 같지만 실제로는 그 공간에서 작품이 재현되는 방식, 작품이 경험되는 방식에 대한 것이다(또는 작품을 제작한 작가에 대한 것이다). 다시 말해 두 경우 모두 (은유로서의) 시각성에 사로잡혀 있다. 하지만 사람들은 작품을 보러 가는 게 아닐지도 모른다. 전시를 봐야지, 영화를 봐야지라고 생각했을지 몰라도 실상은 어떤 습관에 의해, 공간을 둘러싼 맥락이나 의례가 편하고 좋아서 가는 건지도 모른다. 진지한 평자들은 혀를 찰지도 모르겠다. 미술관(극장)에 와서 작품은 안 보고 말이야. 그러나 작품이 그렇게 중요한가. 진짜? 내게 화이트 큐브는 거리의 거실이었고 블랙 박스는 거리의 침실이었다. 작품을 뒤로 밀어놓을 때 비로소 공간의 다른 가능성이 열린다. 미국의 도시사회학자인 레이 올든버그는 비공식적인 공공 생활의 중요성을 강조한다. 사람들에게 집과 일터 외에 다른 공간이 필요하다는 것이다. 그러한 비공식적인 공공 생활이 이루어지는 곳을 ‘제3의 장소’라고 부른다. 화이트 큐브와 블랙 박스가 제3의 장소가 될 가능성은 없을까? 물론 레이 올든버그가 제시한 특징과 두 공간에는 큰 차이가 있다. 그는 대화가 제3의 장소에 필수적인 요소라고 했지만 화이트 큐브와 블랙 박스에는 거의 부재한다. 그럼에도 두 공간은 내게 ‘비공식적인 공공 생활’을 향유할 수 있게 만드는 출구였다. 사람들과 직접적인 교류를 하지 않아도 진입하고 나가고 스치는 과정들, 브로셔를 수령하고 콜라를 사는 의례적인 행위도 사회적인 교류의 일종이다. 스위스의 미술가 피필로티 리스트는 거대한 영상 설치 작업 <너의 몸을 부어라>(2008)에 대한 인터뷰에서 이렇게 말했다. “인생에서 당신은 종종 혼자가 되지만 ‘미술관의’ 상상된 방에 모여들면 당신은 공동의 몸이 됩니다.”▼2

-

1 프랑수아 보비에·아디나 메이 엮음, 『무빙 이미지 전시하기: 다시 본 역사』, 김응용 옮김, 미디어버스, 2019, 93쪽. 2 위의 책, 111쪽

2 위의 책, 111쪽.

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지