다시 만들어진 대가족

이 집은 도시에서 각기 따로살던 건축주 부부와 아이들, 그리고 그들의 부모님을 포함한 3세대의 시골 이주 계획으로부터 시작되었다. 함께 살 수 있는 집이다. 고도성장의 시기가 끝나고 저성장사회에 들어선 지금, 따로 살던 가족들(혈연적공동체)이 다시 함께 모여사는 것은 이른바 경제적 공동체의 하나가 된다고 말할 수 있을 것이다. 그러나 공동체라고 할지라도 이미 긴 시간 따로 살아왔고 각기 전혀 다른 삶의 방식과 가치관을 가지고 있다. 많은 시간과 공간을 공유해왔던 과거의 대가족과는 본질적으로 다르기 때문에, 현대사회형 대가족의 살아가는 방식으로서의 집에 대해서 생각해보고자 했다.

3세대의 공유주택

이 집은 단독주택, 세컨드하우스 혹은 공동주택이나 셰어하우스 등 어느 쪽이라고 확실히 말하기가 어렵다. 그런 면에서 앞으로 새로운 주택의 종을 발견할 가능성이 있다고 생각한다. 가족이 하나의 공간을 나누어 공유하는 것이 아니라 시간을 나누어 공유하는 마치 가족간의 에어비앤비 같은 공유 방식이다.

건축주의 부모님은 도시에 집을 유지하면서 삶의 2거점으로서 이 집을 생각한다. 농번기에만 체류 예정으로 이 집이 농사를 지지하는 원두막이 되기를 기대한다. 건축주 부부는 여행을 좋아해서 많은 시간 집을 떠나 있다. 집이 여행의 준비를 위한 베이스캠프이자 여행의 일부가 되지 않을까 생각한다. 아이들에게는 방학에 돌아올 새로운 고향 집이 생겼다.

농업, 농가 주택, 농촌 마을

이 마을은 농업이 마을 전체의 모습을 만들고 있다. 농업은 자연, 지리적 조건과 이어져 있기 때문에 이곳도 풍요로운 자연과의 유기적인 관계 속에 삶의 모습이 만들어지고 있다. 농업과 긴밀한 관계를 맺는 집, 농사 자체가 건축을 결정하는 하나의 요소가 되는 방식을 생각했다. 또한 이곳은 자연발생적으로 생겨난 마을이기 때문에 공공을 위한 시설이 부족하다. 개인의 집이 마을의 ’공’과 가족의 ‘사’가 조화롭게 섞이는 장으로서의 역할을 하길 바랐다. 주변 사람들과 교류하고 협동을 통해 이루어지는 농업 방식과 문화를 지지할 수 있도록 주변에 열린 관계를 만들고, 계절에 따른 농업의 변화에 대응하는 건축의 방식이 요구됐다.

세 집

집에 대한 3세대 각각의 생각과 태도가 모여서, 가족들이 모이고 마을사람과 만나는 장으로서의 집을 만들어간다. 먹을 것의 생산으로부터 소비, 주변과 나누는 과정이 쉽고 자연스럽게 이어지는 공간에 의해 결과적으로는 가족도 이집도 마을의 풍경의 일부가 되기를 바랐다.

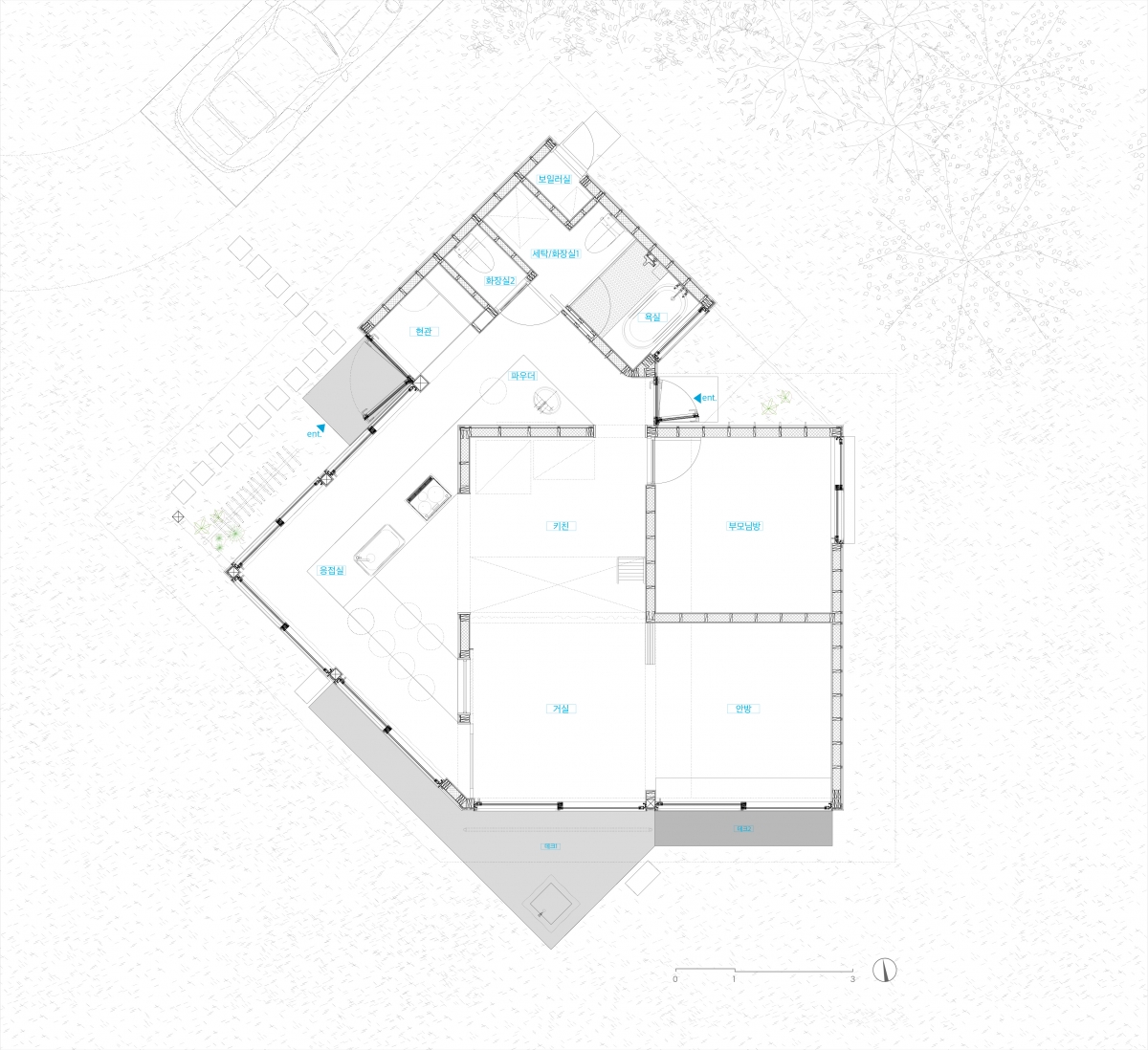

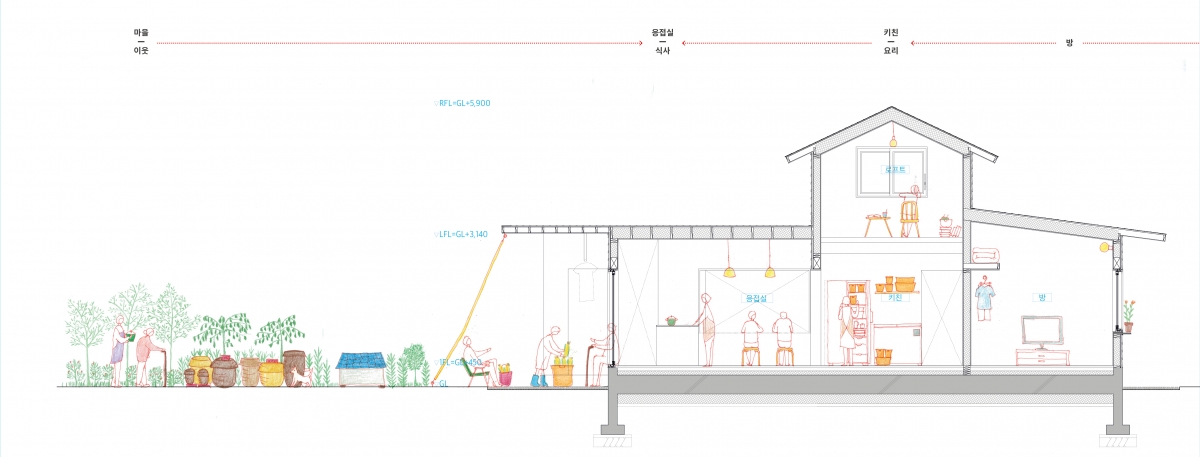

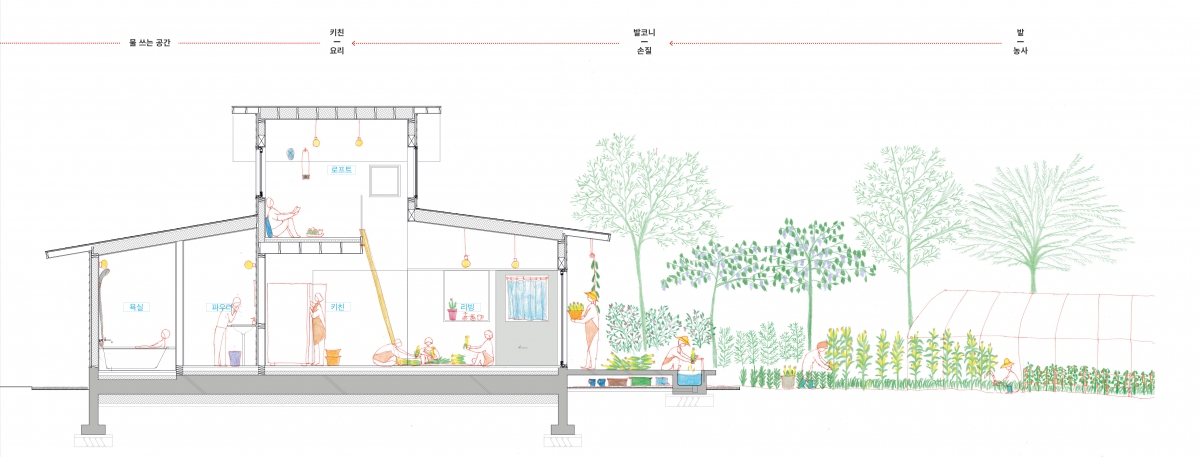

곁집(食屋): 자급자족의 과정이 있는 밭의 집

밭(생산)에서부터 식탁(소비)까지의 과정이 그대로 집이 되는 것을 생각했다. 기초의 콘크리트가 그대로 연장된 발코니는 농작물을 다듬는 공간이다. 지붕에서 떨어진 빗물을 모으는 우물과 수전을 이용해서 작물을 씻거나 처마 밑의 건조대에서 채소를 건조한다. 데크와 이어진 응접실은 수확된 농작물을 이웃과 함께 소비하고 다음의 생산을 준비하는 곳.

본집(母屋): 가족들의 집회소

가족들이 항상 거주하는 것이 아니라 임시적으로 모이는 장소로서의 집을 생각했다. 농번기, 여행 후, 여름방학 등 가족들이 각자 돌아오는 때에 대응할 수 있는 장소로서의 역할을 가진, 이른바 가족의 집회소로서의 집.

작은 집(小屋): 여름의 집

두 집의 위에 얹혀있는 독립된 공간이다. 사다리를 타고 올라가면 먼산이 잘 보이며 다른 세계로 전환되는 것 같은 감각을 가진 마음의 안식처.

집 모양의 평면

두 개의 서로 다른 집이 겹쳐져 만들어진 것 같은 집모양의 평면이다. 두 집은 각각 마을과 밭으로 대응하는 배치가 되었다. 곁집은 삼각형의 공간으로 길과 평행하게 배치되어 도로와 밭을 향해 열려있고, 응접실과 물 쓰는 공간으로 구성되어 있다. 본집의 외벽에 붙어있어 외장재가 안쪽까지 이어지는 면으로 인해 응접실은 본집보다 비교적 외부적인 중간영역이 된다. 때문에 안쪽의 가족 프라이버시 공간은 지켜주면서 주변과 이어진 마을에 작은 집회소 같은 역할을 할 수 있다.

본집은 밭과 산을 향해서 열려있는 사각형의 공간이다. 3세대가 함께 지내는 시간은 확실히 나뉘어져 있기보다는 느슨하게 겹쳐있다. 이에 대응하는 형태를 만들기 위해서 기본적으로 원룸의 형식이 3개의 방으로 나뉠 수 있는, 상황에 따라 리빙과 방의 영역을 조절할 수 있는 구조를 생각했다. 그리고 밭과 집 사이에 높이가 다른 데크들, 처마 밑 공간에 의한 단계적인 어프로치를 만들어서 밭과 집이 완만하게 이어지게 했다. 때문에 외부와의 거리감이 좁아지고 내부에서도 마치 밭의 한가운데 앉아있는 느낌이 든다.

세 집의 구조

세 집의 구성이 구조로도 이어지게 했다. 본집이 구조적 중심이 되고, 그 옆에 곁집이 붙고, 작은 집이 올라타는 형태다. 곁집에는 3면으로 이어진 오프닝을 위해서 가구식 구조가 일부 섞여 있다. 기초는 토대이면서 그라운드 레벨에서 일어나는 행위들을 담는 기단이 되고, 내외부를 연결하는 중간영역이 되기 때문에 데크와 툇마루 빗물받이 등이 구조적으로도 일체성을 가지게 했다.

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지

오헤제 건축

이해든, 최재필

충청남도 천안시

단독주택

775m2

77.71m2

84.38m2

지상 2층

1대

5.9m

10%

40%

경량목구조, 일부 가구식구조

외벽 - 사이딩보드 위 수성페인트, 지붕 - 아스팔트슁글 위 수성페인트

벽 - 석고보드 위 도장, 천장- 라왕합판위 오일스테인

태경건설

2016. 9. ~ 2017. 5.

2017. 7. ~ 2018. 2.